以下文段轉貼自 元氣網

身體生病了,比較容易注意到,也可以看醫生。

但是心裡不健康,要怎麼發現? 要如何求助呢?

WHO評估老人憂鬱症比率約占7%,推估全台灣約有31萬名老年人罹患不同程度憂鬱症。

董氏基金會提醒,老人憂鬱症很容易與老化混淆,不少家屬以為只是正常老化沒有即時關懷,最後症狀愈來愈嚴重,若發覺老人家常抱怨病痛卻始終檢查不出原因,或經常出現自責感、對周遭事物提不起勁或不想出門,要當心可能是憂鬱症,應關懷或協助就醫。

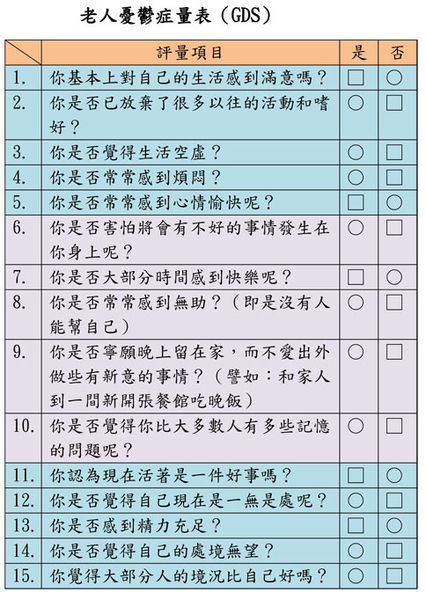

勾選到”O”就有1分,”□”不計分,超過5分就是有憂鬱症的傾向

10分以上就代表有憂鬱症狀,建議盡早就醫,依不同情況安排各項診療以及協助。

不是陪伴就可以知道長輩的心理,要多觀察,多聊天才能真正知道長輩的狀況喔!

有時候我們都會為長輩做決定,但是我們只考慮到自己本身的方便性,

卻沒有真正去了解爸爸媽媽是不是真的想要這麼做,以下小例子給大家參考:

阿嬤有十幾個兒女,都已各自婚嫁,但是也都住在阿嬤附近,阿嬤行動不便,每周都到一個兒子家住,20年來都由大家輪流照顧,看起來好像大家都有分擔到責任,阿嬤很幸福,因為大家都會照顧她。但是實際上阿嬤行動不便,有沒有人問過阿嬤他是不是想要每個禮拜都換不同的床睡覺,對於一個不方便行動的老人家,有沒有人問過他自己本身意見?

(故事來源:愛長照)

在照顧老人的時候,需要思考以下的問題:

受照顧的長輩,心中最佳的選擇為何?

有些長輩喜歡住在自己原本的舊房子,因為本身也最熟悉,是不是想要照顧者到自己家裡;又或者他自己有照顧者的人選,讓他自己做決定,再讓其他子女討論該如何照顧長輩。

若是子女輪流照顧,建議最好是固定一個地點(大家都可以接受的地方):

除了分配人力照顧以外,最重要的還是要有一個共同聚會的時間,同時也分享照顧心得以及現況問題。讓聚會變成一個照護長輩經驗分享的媒介,也可以增進彼此互動的關係。

身為主要照顧者,可以說明自己照顧上的安排,讓其他兄弟姊妹知道自己的時間分配,告知其他人什麼時候自己比較沒有空閒時間,讓其他人在自己忙碌的時候願意參與照顧。若自己不是主要照顧者,應該多鼓勵、體諒主要照顧者,避免不必要的批評,提供適時的協助,讓彼此都可以互助合作。